Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada por cientistas da Universidade Ateneo de Manila, nas Filipinas, realizaram uma pesquisa arqueológica no arquipélago ao longo de 15 anos. Eles descobriram evidências que mostram que o local foi fundamental para a migração humana e o desenvolvimento tecnológico no sudeste asiático antigo.

Publicados este mês na revista Archaeological Research in Asia, os resultados do estudo revelam uma história rica de conexões culturais e inovação que começou há mais de 35 mil anos.

De acordo com um comunicado, a investigação focou principalmente na ilha de Mindoro, incluindo áreas como Ilin, São José e Santa Teresa. Durante a pesquisa, foi encontrada uma das evidências mais antigas da presença de humanos modernos (Homo sapiens) nas Filipinas, o que ajuda a entender melhor como os primeiros humanos chegaram e se moveram por essa região.

Leia mais:

- Esqueleto chinês revela “linhagem fantasma” de 40 mil anos

- Escavação de igreja em Portugal revela 12 esqueletos enterrados

- Túmulos no Egito revelam representação visual mais antiga da Via Láctea

Escavações nas Filipinas revelam habilidades antigas de pesca e navegação

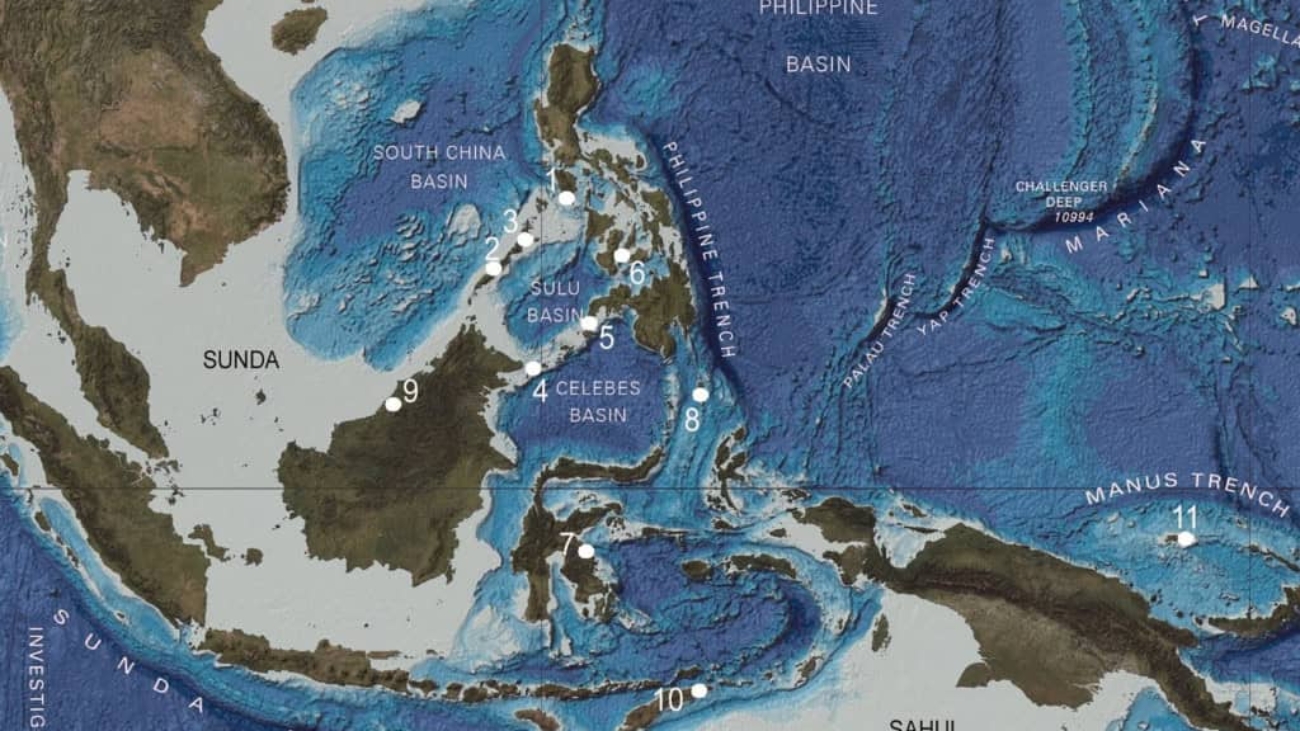

Mindoro e outras ilhas filipinas nunca estiveram ligadas ao continente asiático por pontes terrestres ou coberturas de gelo. Isso significa que os antigos habitantes precisaram atravessar o mar para chegar lá. E esse desafio natural provavelmente estimulou a criação de tecnologias marítimas sofisticadas para viajar, pescar e sobreviver em ambientes insulares.

Durante as escavações, os pesquisadores encontraram restos humanos e de animais, conchas e ferramentas feitas de pedra e ossos. Esses achados indicam que os primeiros moradores de Mindoro sabiam pescar em mar aberto e capturar peixes grandes como tubarões e bonitos. Isso mostra que eles possuíam habilidades avançadas para se alimentar e navegar, além de manter contato com outras populações distantes.

Um dos achados mais interessantes foi o uso de conchas gigantes para fabricar enxós – ferramentas cortantes usadas há cerca de 7.000 a 9.000 anos. Essas ferramentas de concha são muito parecidas com outras encontradas em diversas Ilhas do Sudeste Asiático (ISEA) e até em Papua Nova Guiné, a mais de 3.000 km de distância, o que sugere que existiam redes de troca cultural e tecnológica entre esses povos antigos.

Grupos compartilhavam crenças e costumes

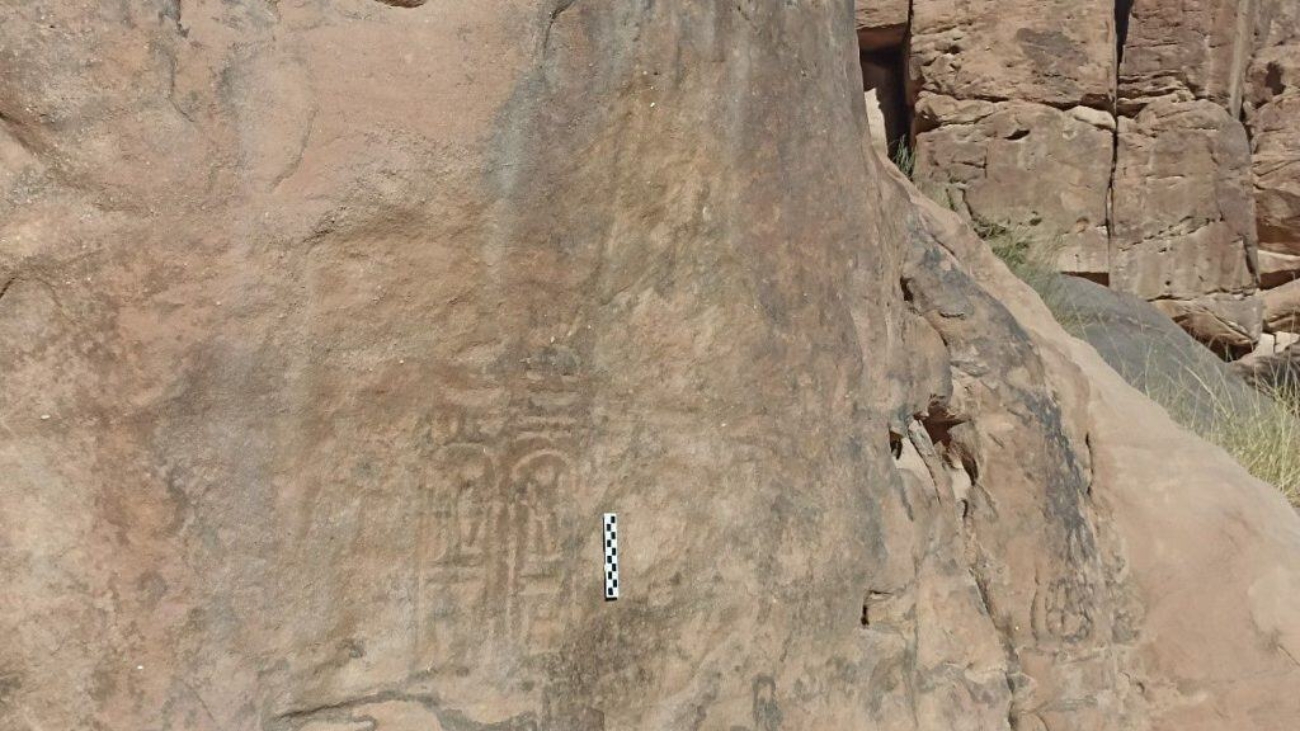

Na Ilha Ilin, foi descoberta uma sepultura humana com cerca de 5.000 anos. O corpo estava em posição fetal e coberto com placas de calcário, um tipo de ritual funerário encontrado também em outras regiões do sudeste asiático. Isso significa que esses grupos compartilhavam crenças e costumes, demonstrando uma complexidade social maior do que se pensava.

As evidências mostram que os habitantes de Mindoro eram adaptados aos ambientes costeiros e marinhos. Eles tinham comportamentos culturais sofisticados e tecnologias que lhes permitiam explorar os recursos naturais com eficiência. A pesquisa indica que Mindoro e as ilhas filipinas eram parte de uma grande rede marítima que facilitava o intercâmbio de conhecimentos e objetos por muitos séculos.

O post Filipinas tinham cultura marítima tecnologicamente avançada há 35 mil anos apareceu primeiro em Olhar Digital.

Cart is empty

Cart is empty